« Ce que nous mangeons est important pour notre santé mais aussi pour la planète. Pourtant, seuls quelques gouvernements (Brésil, Allemagne, Suède, Qatar) ont montré l’exemple en formulant des recommandations en faveur d’une alimentation avantageuse capable de faire face à deux des défis les plus pressants de notre époque, à savoir garantir une bonne alimentation pour tous et lutter contre le changement climatique » conclut la FAO dans un rapport conjoint avec l’Université d’Oxford [1] publié en Juin 2016.

En France, constate Pierre Feillet, « l’ensemble des activités qui précèdent l’arrivée des aliments dans nos assiettes, « des semences à la cuisine », est responsable de 20 à 25 % des émissions des gaz à effet de serre, d’environ 10 % des dépenses énergétiques (en troisième position derrière le logement et le transport), de plus de la moitié des émissions de gaz acidifiants (en première position) et de près du quart des cas où la qualité de l’eau est insuffisante ». C’est dire à quel point nos habitudes alimentaires peuvent peser sur les bilans environnementaux de notre pays.

Peut-on se fier à l’affichage environnemental ? Doit-on privilégier les circuits courts et de proximité ? Faut-il consommer moins de viandes ? Que penser des poissons d’élevage ? Se nourrir avec des aliments biologiques est-il bénéfique pour la planète ? Comment gaspiller moins de nourriture ? Quels modes de cuisson privilégier ?

En abordant, de manière claire et documentée, dix questions essentielles pour l’homme et l’environnement, Pierre Feillet livre les clés du « bien se nourrir » tout en réduisant l’impact de nos repas sur l’environnement, et plus précisément le changement climatique. Il montre comment il est possible de composer ses repas sans mettre en danger les écosystèmes terrestres, en garantissant dans le même temps nos besoins nutritionnels et en cultivant les plaisirs de la table. Car, précise l’auteur, « manger de manière citoyenne ne doit pas être une punition, mais tout juste une affaire de connaissances et d’attention ».

L’empreinte environnementale d’un aliment, c’est quoi ?

L’empreinte environnementale d’un aliment est l’effet cumulé des empreintes carbone (effet de serre), énergétique (consommation d’énergie) et hydrique (consommation d’eau), de son impact sur la biodiversité, de la dispersion de produits chimiques dans l’eau, les sols et l’atmosphère (insecticides, herbicides, fongicides, nitrates, phosphates), sans oublier le remplacement des forêts tropicales par des terres agricoles (déforestation) qu’entraînent sa production, sa transformation et son transport, du traitement des sous-produits et des déchets.

Il est très difficile de mesurer cette empreinte globale. Il faut donc se contenter d’une approche limitée à un effet particulier (par exemple les émissions de gaz à effet de serre) et accepter les incertitudes liées à l’imprécision des méthodes de mesures.

Dans la plupart des cas, les spécialistes se limitent à mesurer les impacts sur l’eau, les émissions de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, peroxyde d’azote) et la consommation d’énergie. Les données disponibles sont le plus souvent des valeurs moyennes qui peuvent cacher de grandes différences entre les cas particuliers.

L’impact sur la biodiversité, complexe et plurielle, est particulièrement difficile à apprécier car celle-ci est souvent cachée (par exemple la faune présente dans le sol ou les insectes non répertoriés) et évolue constamment, par nature.

Peut-on se fier à l’affichage environnemental ?

En l’état actuel des connaissances, il est souvent illusoire de se fier aux affichages environnementaux pour manger « plus vert ». Très rarement accompagné de données chiffrées, ils se limitent à garantir des « méthodes de production », sans les accompagner par des mesures d’impact sur l’environnement.

C’est le cas du plus reconnu d’entre eux, le label AB (agriculture biologique), qui repose sur des obligations de moyens et non de résultats, comme c’est aussi le fait des logos définis par des associations et des ONG. Quant aux logos mis en place par les professionnels, ils associent de bonnes pratiques environnementales à une politique de communication bien affutée.

Doit-on privilégier les circuits courts et de proximité ?

Selon l’Ademe, le manque d’études complètes ne permet pas d’affirmer que les circuits courts présentent systématiquement un meilleur bilan environnemental que les circuits longs. Les modes de production, et notamment la culture, pour les fruits et les légumes, de produits de saison sont beaucoup plus déterminants en matière de bilan environnemental que la longueur des circuits. De plus, davantage de « proximité sociale » entre les paysans et les consommateurs ne signifie pas moins d’émissions de gaz à effet de serre si les moyens de transports utilisés sont inadaptés : faire 10 km en voiture pour aller chercher quelques kilos de fruits et légumes est un non-sens climatique. Les circuits courts présentent néanmoins un réel potentiel en matière de consommation durable.

Sur le plan nutritionnel, la consommation de produits peu de temps après leur récolte, présente l’intérêt d’accroître les apports en vitamine C, vitamine B1, folate, glucosinolate et anthocyane. Ces nutriments, très réactifs, sont en effet rapidement dégradés. Mais pour bénéficier de ce « plus » nutritionnel, encore faut-il consommer le plus vite possible les fruits et légumes rapportés à la maison dans son panier.

Comment moins gaspiller la nourriture pour protéger l’environnement ?

Même si le niveau de pertes et de gaspillages de denrées alimentaires reste mal connu (on l’estime souvent à 30 % des denrées produites, mais ce chiffre doit être confirmé), leurs effets sur la faim dans le monde, l’usage de l’eau, les dépenses énergétiques et le réchauffement climatiques sont inacceptables. Selon les spécialistes de la FAO, la nourriture perdue chaque année aura, pour être produite, prélevé inutilement un volume d’eau comparable au débit annuel de la Volga et émis dans l’atmosphère 6 % du total des émissions de gaz à effet de serre.

En France, dans une famille de quatre personnes, ce sont 250 à 300 grammes d’aliments (principalement des fruits, des légumes, du pain et des produits laitiers) qui partent chaque jour à la poubelle, soit l’équivalent en poids d’un quart de baguette, d’un yaourt et de la moitié d’une pomme. C’est à la fois beaucoup (les pertes cumulées de cinq de ces familles permettraient de nourrir une personne) et peu (seulement 5 % des achats). Eviter ce gaspillage réduirait de 1,3% les émissions de gaz à effet de serre en France.

Que faire pour le réduire? Bien gérer ses achats et leur conservation est sans doute ce qui peut générer la marge de progrès la plus significative. Cet effort passe par une bonne compréhension de deux indications portées sur les emballages : la date limite de conservation (en cas de dépassement, il faut jeter l’aliment pour éviter une intoxication) et la date de durabilité minimale (un simple avertissement sur l‘évolution du goût et de l’aspect du produit en fonction du temps). Il faut également lutter contre le « trop manger » qui conduit au surpoids, puis à l’obésité : apprendre à bien se nourrir, varié, équilibré, sans excès est peut-être l’un des plus puissants leviers de lutte contre le gaspillage alimentaire. Une autre voie est de réduire la taille des portions, mais elle concerne essentiellement la restauration collective, celle des jeunes notamment, et les restaurants. Enfin, une attention toute particulière doit être portée à l’achat et à la conservation des fruits et légumes, source principale, avec le pain, du gaspillage « en famille ».

Dans une vision à long terme, les parents et les professeurs des écoles doivent apprendre aux enfants à ne pas gaspiller, et donc à tout aimer : ce sera tout bénéfice pour l’environnement.

Comment économiser l’énergie en faisant la cuisine ?

La règle générale est que la consommation d’énergie pour cuire un aliment est d’autant plus faible que la plaque de cuisson chauffe plus rapidement. De ce fait, la cuisson au gaz est « énergétiquement » plus économique que la cuisson à l’électricité. De même que les plaques électriques à induction sont plus performantes que les plaques à infrarouge (ou halogènes) et à fortiori que les plaques à résistance. Quant aux fours à microonde, leur usage est recommandé pour cuire de petits volumes ‒ principalement quand les aliments ont une teneur en eau élevée ‒ et pour réchauffer des plats déjà cuits.

Sur le plan nutritionnel, il n’y a guère de différence selon l’origine des énergies appliquées. Ce qui importe, c’est le mode de cuisson : à la vapeur, dans l’eau, rôti ou grillé. Il est recommandé de cuire les légumes « doucement », par exemple à la vapeur, pour minimiser les pertes de micronutriments. Pour conserver au maximum le fer, le zinc, le sélénium et les vitamines B3 et B6 dans la viande de bœuf, il est préférable de la faire cuire au gril ou à la poêle. Pour les œufs, le meilleur compromis énergétique et nutritionnel est de les manger pochés ou mollets. Quant aux poissons, on privilégiera la cuisson à la vapeur.

Faut-il consommer moins de viande ?

La FAO affirmait dès 2006 que « les productions animales ont un impact substantiel sur les ressources mondiales en eau, terres et biodiversités et contribuent significativement à l’effet de serre ». De leur côté, les nutritionnistes estiment que les Français mangent trop de protéine s d’origine animale. Tandis que l’OMS rappelait récemment qu’un excès de viande (volailles exceptées) et de charcuterie augmentait le risque de cancer.

Faut-il alors s’abstenir de manger de la viande, voire bannir de son assiette tous les produits d’origine animale comme le préconise les végétaliens ? Il revient bien sûr à chacun d’en décider, mais si on prend en compte l’ensemble des paramètres environnementaux et nutritionnels, la réponse est non. Faut-il que les Français consomment moins de viande ?

La réponse est oui parce que notre ration alimentaire contient trop de protéines et que la part des protéines animales est trop élevée comparativement à celle des protéines végétales.

Faut-il diminuer la part des viandes rouges au profit des viandes blanches (poulet, porc) ?

La réponse est oui d’un point de vue environnemental s’il s’agit d’un steak d’un bœuf nourri au soja importé d’Amérique latine (pas nécessairement si le bœuf a été nourri à l’herbe, mais comment le savoir?) et plus nuancée sur le plan nutritionnel. Attention notamment à ce que les apports en vitamine B12 et en fer assimilable soient suffisants.

Quoiqu’il en soit, le respect de la vie des animaux restera pour certains consommateurs une barrière infranchissable à la consommation de viande.

Faut-il s’abstenir de manger des poissons d’élevage ?

Il ne faut pas avoir mauvaise conscience en achetant des poissons d’élevage issus de « fermes » européennes car leur bilan environnemental est satisfaisant. L’efficacité alimentaire ou de l’utilisation des nutriments ou de l’énergie en milieu naturel est plus faible que ce que l’on peut obtenir en conditions optimales d’élevage. Certaines formes d’aquaculture ont néanmoins un impact mal contrôlé sur l’environnement, en particulier dans les pays tropicaux : destruction des mangroves où se pratique l’élevage des crevettes, apport de masses importantes de déchets organiques, dissémination d’agents pathogènes.

Ainsi que le souligne la FAO, l’aquaculture peut fournir des aliments nutritifs à faible empreinte de carbone si elle favorise les espèces herbivores. La conchyliculture et l’ostréiculture aident aussi à épurer les eaux côtières, tandis que la culture de plantes aquatiques contribue à l’élimination des déchets des eaux polluées.

De plus, les poissons d’élevage sont meilleur marché que les poissons sauvages, équivalents sur le plan nutritionnel et parfois moins contaminés par des molécules toxiques (comme les métaux lourds). Certes, on pourra trouver leur goût et leur texture inférieurs, mais ce n’est pas toujours le cas : le loup d’élevage, par exemple, est reconnu de très bonne qualité.

L’ANSES recommande de consommer du poisson deux fois par semaine en associant un poisson à forte teneur en oméga-3 (hareng, maquereau, sardine, saumon) et un poisson maigre (lotte, cabillaud, limande, merlan, raie, sole) tout en variant les lieux d’approvisionnement (sauvage, élevage, lieux de pêche). Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 3 ans, devront limiter la consommation des poissons carnivores comme le bar, la dorade ou le thon.

Est-il préférable de manger des aliments biologiques ?

Nombreux sont les Français qui estiment que se nourrir d’aliments biologiques est meilleur pour la santé et pour l’environnement. En est-on tout à fait sûr ?

Du seul point de vue nutritionnel (composition en nutriments), la réponse est non : les aliments biologiques ne se différencient pas « significativement »des aliments conventionnels.

Du point de vue sanitaire, la balance penche légèrement vers les aliments biologiques en raison de l’absence de traitements par les pesticides, même si dans la très grande majorité des cas les résidus retrouvés dans les fruits et légumes traditionnels le sont à des doses qui ne mettent pas en danger notre santé.

Les effets sur l’environnement sont plus complexes à analyser car les réponses varient selon que sont pris en compte les émissions de gaz à effet de serre, les emprises sur les sols, la dissémination de produits chimiques (pesticides et nitrates tout particulièrement) ou les impacts sur la biodiversité. Et que les impacts sont calculés sur la base d’un hectare cultivé ou d’une tonne de nourriture produite. Selon les critères retenus, l’avantage va aux produits végétaux (surtout au niveau local : pollution par des produits chimiques inférieure) ou aux produits animaux conventionnels (surtout au niveau de la planète : émission de gaz à effet de serre inférieure).

D’autres paramètres mériteraient d’être pris en compte lors de la conception de nos repas, comme l’impact sur la biodiversité, les consommations d’eau et d’énergie, la dissémination de polluants chimiques, l’occupation des sols et le bien-être animal. À ce niveau de complexité, faute d’indicateurs, nous sommes malheureusement tous démunis pour en tenir comp te en faisant nos courses alors que la confiance à porter aux logos inventés par les professionnels est limitée.

Faut-il boycotter les aliments issus de plantes génétiquement modifiées ?

Les plantes génétiquement modifiées (PGM) sont objet de nombreuses controverses. Si la très grande majorité des nutritionnistes et des toxicologues estiment que celles qui sont autorisées ne présentent aucun danger pour la santé et que leur valeur nutritionnelle est semblable à celle des plantes traditionnelles, il en va différemment pour les impacts environnementaux. Les conclusions diffèrent avec les espèces et les caractères introduits (chaque PGM est un cas particulier qui doit être examiné en tenant compte de ses propriétés spécifiques). En général, les biologistes moléculaires et les généticiens ont un regard plus positif sur les PGM que les agronomes et les environnementalistes.

Il est le plus souvent admis que les cultures actuelles d’organismes génétiquement modifiés (OGM) contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison de l’augmentation de la séquestration du carbone dans le sol car celui-ci est moins travaillé.

Les avis sur la dissémination des produits phytosanitaires sont plus contrastés. On retiendra que les insecticides sont moins utilisés (il est facile de comprendre que les PGM qui produisent dans leurs cellules des molécules insecticides n’ont pas besoin de traitements pour les protéger contre les insectes) et les herbicides davantage (en raison notamment d’apparition de résistances aux traitements).

Quant à la biodiversité, où les divergences sont les plus marquées entre les spécialistes, les craintes évoquées sont nombreuses : dissémination accidentelle des PGM dans la nature, transfert aléatoire de gènes « étrangers » dans des plantes sauvages, pollution des sols par des protéines physiologiquement actives (protéines insecticides), atteinte à l’intégrité des écosystèmes (disparition d’insectes, en particulier des abeilles, des vers de terre, etc.).

In fine, les consommateurs ont un choix difficile à faire en raison de la multiplicité des paramètres à prendre en compte, de l’impossibilité de réduire ces derniers à une note synthétique et de l’expression de points de vue opposés. D’autant plus que les informations, parfois incomplètes, portées sur les étiquettes ne sont pas faciles à comprendre.

En conclusion, comment composer ses menus ?

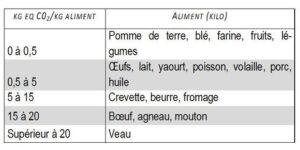

Généralement, la bonne qualité nutritionnelle d’un repas est associée à un impact carbone légèrement mais significativement plus élevé qu’une mauvaise qualité nutritionnelle. En effet, l’« impact carbone » des fruits et légumes est plus important que celui des produits riches en énergie comme le sucre pour un même apport calorique tandis que les produits d’origine animale (viande, poisson, œuf et lait) ont un impact beaucoup plus élevé que les féculents.

Il existe néanmoins des solutions pour se comporter en « bon citoyen » tout en protégeant sa santé : a) accroître la part des produits végétaux dans la ration alimentaire et en particulier diminuer la consommation de protéines animales au profit des protéines végétales (remplacer de temps à autre la viande de bœuf par des légumineuses ‒ lentilles, pois, haricots blancs ‒ permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre) ; b) un rôti de porc et un bon poulet font aussi l’affaire car leur empreinte carbone est inférieure à celle d’un beefsteak tout en conservan t un bon équilibre nutritionnel ; c) manger davantage de poissons ne peut être que positif pour ralentir le changement climatique ; d) quant au régime méditerranéen, il semble un bon compromis entre un régime équilibré pour la santé et satisfaisant du point de vue de l’émission de CO2.

On n’oubliera pas que des repas trop caloriques sont à la fois mauvais pour la santé (surpoids et obésité) et le climat (gaspillage de ressources alimentaires).

D’autres paramètres mériteraient d’être pris en compte lors de la conception de nos repas, comme l’impact sur la biodiversité, les consommations d’eau et d’énergie, la dissémination de polluants chimiques, l’occupation des sols et le bien-être animal. À ce niveau de complexité, faute d’indicateurs, nous sommes malheureusement tous démunis pour en tenir compte en faisant nos courses alors que la confiance à porter aux logos inventés par les professionnels est limitée.

Comment bien se nourrir en respectant la planète et notre santé ? 10 questions à Pierre Feillet. Edp Sciences, 2016, 139 p.

Pierre Feillet

Après de nombreuses publications scientifiques, Pierre Feillet, ingénieur agronome, directeur de recherche émérite à l’INRA, a publié plusieurs ouvrages accessibles à un public plus large et traitant de notre alimentation : Quels futurs pour notre alimentation ? (Ed. Quae, 2014) et en 2012 Nos aliments sont-ils dangereux ? 60 clés pour comprendre notre alimentation (Ed. Quae, 2012). Pierre Feillet est membre de l’Académie des technologies et de l’Académie d’agriculture de France.

Dix_questions_nourrir_internet.pdf

Dix_questions_nourrir_internet.pdf