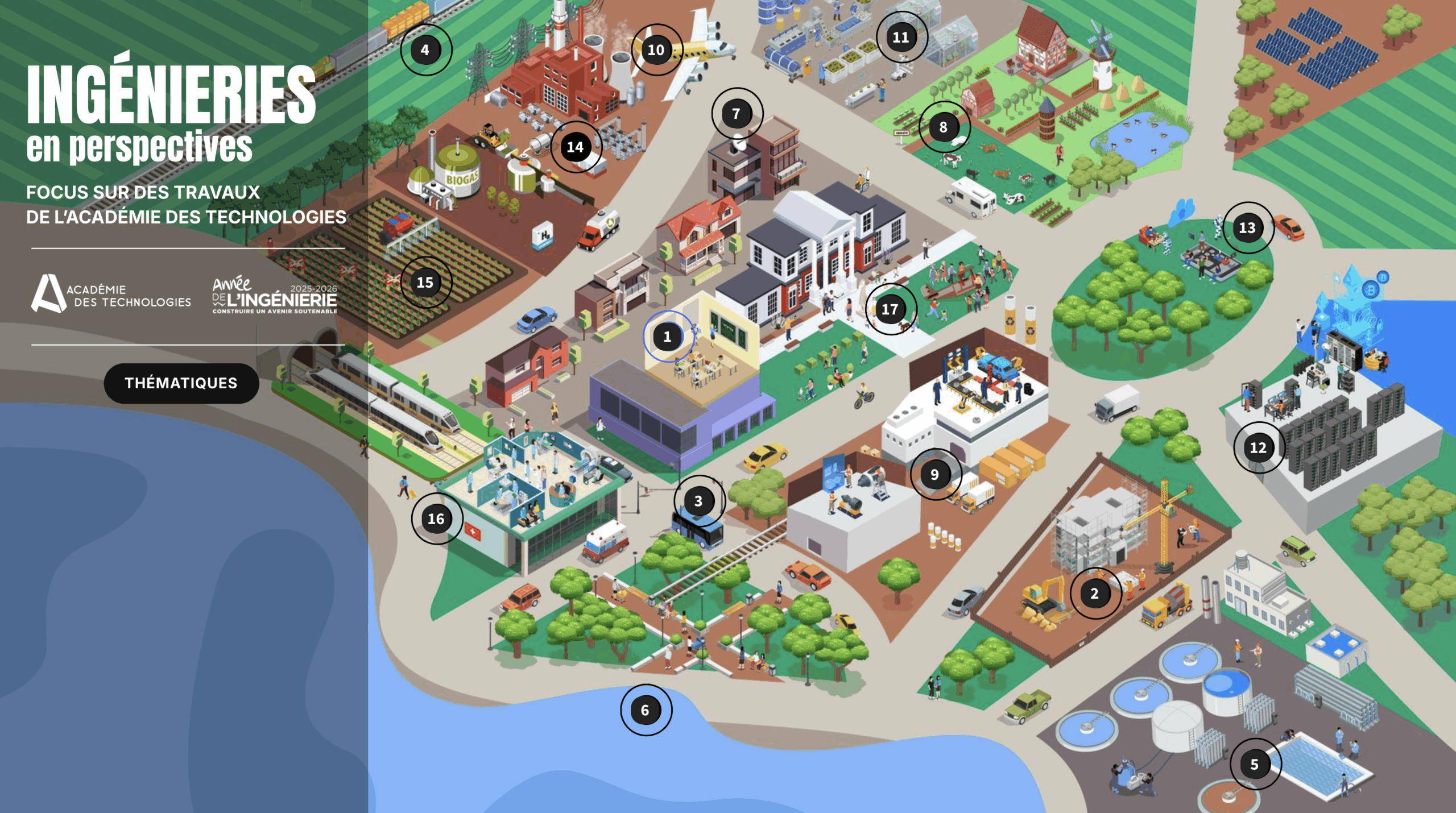

La place de la production d’énergie, et tout particulièrement d’électricité, est centrale dans la transition énergétique. L’élaboration des politiques publiques et la planification ou l’incitation pour les investissements futurs sont des exercices particulièrement délicats qui non seulement engagent le futur à moyen et long terme mais présentent aussi des aspects sociaux essentiels, tant sur l’acceptabilité des technologies que sur l’impact sur notre vie quotidienne. Quelques-uns de leurs aspects ont été analysés récemment par l’Académie des technologies.

Vers un nucléaire durable et souverain

Dans un contexte où la France vise à maintenir un parc nucléaire de 60 GWe pour assurer une production d’électricité décarbonée et sécurisée, le développement des réacteurs à neutrons rapides (RNR), multipliant par cent l’utilisation de l’uranium naturel et maximisant la durée d’autonomie du stock français, permettrait de réduire la dépendance à l’uranium naturel. Le recyclage du plutonium et l’intégration de technologies nouvelles sont ainsi au cœur du dispositif. En s’appuyant sur des scénarios de très long terme, il est possible de proposer une feuille de route vers un nucléaire durable pour répondre aux besoins croissants en électricité (environ 800 TWh en 2050). Un programme progressif, étalé jusqu’à la fin du siècle et accompagnant le renouvellement du parc nucléaire français, permettrait de garantir la cohérence stratégique, la robustesse énergétique, et la capacité d’adaptation aux évolutions internationales. Dans cette perspective, la stratégie nationale doit se fonder sur une hiérarchisation des critères de décision : décarbonation, sécurité énergétique, durabilité des ressources et performance économique.

L’hydrogène naturel en France

La France se distingue en Europe par une expertise émergente et reconnue dans l’exploration de l’hydrogène naturel (HN), un vecteur énergétique potentiellement neutre en carbone car issu de réactions géologiques naturelles. Les recherches menées notamment par l’IFPEN et l’UPPA montrent trois provenances principales du HN : la réduction de l’eau par des roches ferreuses, la radiolyse de l’eau par la radioactivité, et la maturation tardive de la matière organique. Deux permis d’exploration sur le territoire ont été attribués, avec plusieurs autres en attente, témoignant d’un intérêt national et industriel croissant. À l’international, l’accélération de projets aux États-Unis et en Australie illustre l’importance croissante de ce secteur. Pour développer la filière française, plusieurs conditions sont requises : l’évaluation exhaustive du sous-sol national, le renforcement des outils de prospection et de modélisation ;l’accélération des procédures administratives, et enfin une labellisation européenne du HN comme hydrogène décarboné. Ces efforts, accompagnés d’une communication transparente et de financements adaptés, pourrait positionner la France comme une nation leader sur cette nouvelle source d’énergie.

Le stockage intersaisonnier de chaleur (STES)

Les STES représentent une innovation de rupture pour la transition énergétique : ils permettent de stocker la chaleur l’été pour la restituer en hiver, et inversement, offrant une flexibilité inédite aux bâtiments et réseaux thermiques. Les principales technologies – stockage en aquifère (ATES), en champ de sondes (BTES), en cavité (CTES), en fosse (PTES), ou en cuve (TTES) – sont adaptables à 95% du territoire français. Si la La France présente un potentiel géologique favorable pour les STES, des défis réglementaires (limitations de puissance et température), financiers et de perception publique subsistent et conduisent à une trop faible structuration industrielle.

La contribution de la biomasse

La biomasse, issue de la photosynthèse, est une ressource essentielle pour la neutralité carbone en France d’ici 2050. Cependant, son potentiel est largement surestimé en France (estimation à 250 TWh/an en 2050, bien en-deçà des plans initiaux). Il doit donc être hiérarchisé pour maximiser la réduction des émissions de CO2 en priorisant les usages (chauffage, biogaz pour l’industrie et électricité de pointe, biocarburants pour le maritime/transport aérien), et en limitant les développements là où des alternatives performantes existent (pompes à chaleur, géothermie).. Les usages prioritaires incluent les procédés industriels, les carburants maritimes et aériens, et l’électricité de pointe. Pour son exploitation raisonnée, les Académies des technologies et d’agriculture recommandent de créer un cadre partagé pour les études, de développer un « jumeau numérique » de la biomasse, d’étudier le potentiel des importations, de construire des coûts d’abattement systématiques et de favoriser l’industrie du bois matériau.

La stratégie de l’hydrogène en France

La stratégie française pour l’hydrogène vise à installer 6,5 GW d’électrolyseurs d’ici 2030 et 10 GW d’ici 2035 pour un investissement de 7 milliards d’euros et un production que l’on peut évaluer à 2.2 Mt. Cependant, une réévaluation est nécessaire pour aligner la production avec la demande prévisible, estimée seulement à environ 1,4 Mt d’hydrogène décarboné d’ici 2040. . La stratégie devrait mieux articuler l’offre et la demande, intégrer le développement des carburants de synthèse à partir d’hydrogène et CO2, pour l’aviation et le maritime, et tenir compte de grandes incertitudes sur le marché et la technologie au fil du temps.

Recommandations

- Accélérer l’exploration et la cartographie du potentiel d’hydrogène naturel en France par un financement public ciblé, simplifier les procédures administratives pour les permis d’exploration et renforcer l’accompagnement public-privé.

- Développer les réacteurs à neutrons rapides (RNR) : Investir dans la recherche et le développement des RNR et pérenniser la filière du retraitement-recyclage, pour réduire la dépendance à l’uranium naturel et assurer une production d’électricité décarbonée à long terme.

- Adapter la réglementation sur le stockage intersaisonnier de chaleur pour libérer le potentiel technologique et faciliter le déploiement industriel.

- Renforcer la structuration industrielle, les formations, et l’information du public pour faciliter l’adoption des STES

- Réévaluer la stratégie de l’hydrogène en adéquation avec la demande réelle, intégrer l’enjeu des carburants de synthèse, et organiser la filière pour répondre efficacement aux besoins. Harmoniser les méthodes d’évaluation du potentiel de la biomasse pour garantir la cohérence des politiques publiques

- Améliorer la prévision et l’allocation efficace des usages énergétiques de la biomasse

- Favoriser l’industrie du bois matériau et la captation pérenne du carbone biosourcé pour augmenter les puits de carbone nécessaires pour atteindre Net Zero Carbone.

Ce texte résulte d’une synthèse de rapports de l’Académie des technologies générée par des IA génératives. Cette version a été relue et révisée par les auteurs des rapports.

L’espace commentaire