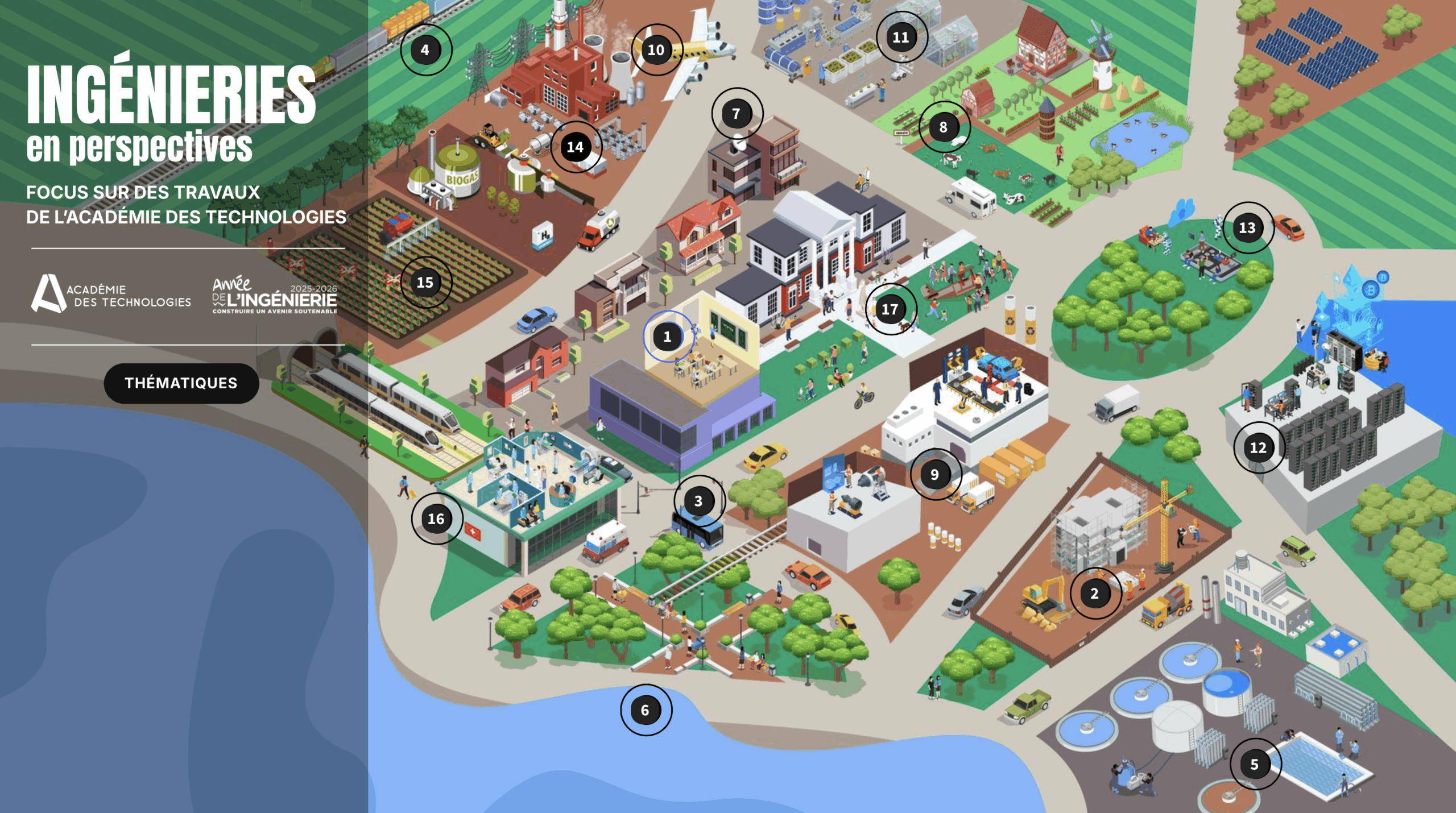

Cette fresque est structurée autour des grandes thématiques technologiques analysées par l’Académie. Découvrez cet outil intuitif pour comprendre les grands enjeux de l’ingénierie et le rôle des technologies face aux défis écologiques et sociétaux d’aujourd’hui !

L’Académie des technologies se mobilise pour l’année de l’ingénierie 2025-2026, en partenariat avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

À propos de l’Année de l’ingénierie

L’Année de l’ingénierie a pour vocation de rapprocher l’école, la recherche, les entreprises et le grand public pour valoriser les métiers ainsi que les savoirs scientifiques et technologiques qui dessinent l’avenir.

Face aux grands défis sociétaux, climatiques et économiques, l’ingénierie et ses sciences jouent un rôle clé pour construire un avenir soutenable.

Une mobilisation nationale est nécessaire pour promouvoir l’ingénierie, ses sciences, ses innovations, ses métiers et ses formations.

Les 5 priorités de l’année :

- Créer des ponts entre éducation, recherche et industrie ;

- Valoriser les métiers et les formations pour lutter contre la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques et technologiques ;

- Briser les stéréotypes de genre et d’origine sociale ;

- Accompagner les enseignants et participer à leur formation ;

- Cultiver la curiosité scientifique et l’esprit critique.

Pour toute information complémentaire sur les événements organisés par l’Académie des technologies : renseignements-anneeingenierie@academie-technologies.fr

En savoir plus sur anneeingenierie.fr

Fresque Ingénieries en perspectives - Focus sur des travaux de l'Académie des technologies

Cette fresque est structurée autour des grandes thématiques technologiques analysées par l’Académie. Découvrez cet outil intuitif pour comprendre les grands enjeux de l’ingénierie et le rôle des technologies face aux défis écologiques et sociétaux d’aujourd’hui !

Le manifeste éthique de l'ingénierie contemporaine

L’ingénierie a vocation à contribuer au progrès humain, à préserver le bien commun de l’humanité. Or, elle rend possible la mise en œuvre concrète de réalisations technologiques de plus en plus puissantes et capables de transformer à grande échelle le monde dans lequel nous vivons. Les acteurs de l’ingénierie ont donc une responsabilité collective croissante envers la société, envers les générations actuelles et futures. Ce manifeste vise à les accompagner dans l’exercice de leurs fonctions, en les incitant à agir avec discernement et à assumer solidairement leur responsabilité sociale, environnementale ainsi que professionnelle.

L’espace commentaire